L’overclocker allemand Der8auer vient de remettre au goût du jour une étonnante méthode de refroidissement : le refroidissement par pulvérisation appliquée à un processeur moderne. Il a monté un système expérimental sur un AMD Ryzen 7 9800X3D, pour démontrer à la fois les atouts et les limites de ce principe vieux comme l’informatique. Le résultat est spectaculaire, mais soulève autant de questions techniques que de fascination.

Principe de la pulvérisation liquide

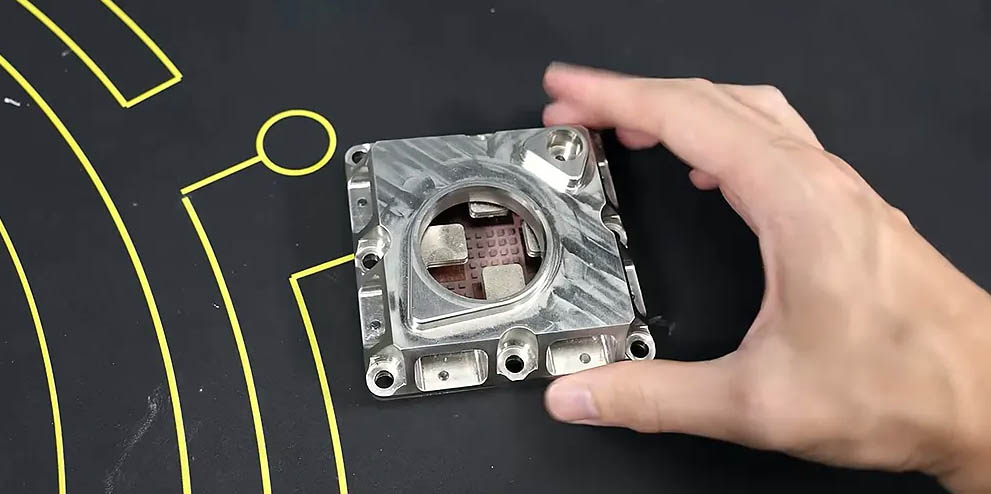

Le refroidissement par pulvérisation (spray cooling) consiste à injecter une brume de liquide non conducteur directement sur la surface de la puce : ici, le die du processeur. Lorsqu’il entre en contact avec la zone chaude, le liquide s’évapore instantanément, absorbant une grande quantité de chaleur par effet de changement de phase. Le vapeur est ensuite condensée, recyclée, ou expulsée du système dans une boucle fermée dans les versions les plus élaborées. En théorie, cette méthode permet de maintenir des températures proches de la température d’ébullition du liquide utilisé, avec une efficacité thermodynamique très élevée.

Dans l’expérience de Der8auer, le système n’était pas totalement fermé : il utilisait un atomiseur pneumatique connecté à un réservoir contenant du Novec 7000, liquide fluoré dont le point d’ébullition est d’environ 34 °C. Le gaz produit par évaporation n’était pas renvoyé vers le liquide dans cette démonstration, ce qui entraîne des pertes de fluide et rend le système gourmand en liquide consommable.

Résultats sur le Ryzen 7 9800X3D

En conditions de repos, le Ryzen 7 9800X3D équipé de ce système atteint des températures situées entre 50 °C et 60 °C. En charge CPU, la température grimpe jusqu’à 95 °C, sans toutefois déclencher de blocage brutal. Cependant, l’expérience montre un défaut majeur : consommer un demi‑litre de fluide en à peine quinze minutes. Dès que le liquide s’épuise, la température explose immédiatement. Ce point souligne que sans boucle vraiment fermée, l’approche reste impraticable sur un PC standard.

Des phénomènes spectaculaires ont aussi été observés : des cristaux de glace se sont formés aux bords des buses à cause de l’évaporation rapide. Et lorsque le liquide vient à manquer, l’augmentation de température est quasi instantanée.

Les défis techniques et environnementaux

L’expérience met en lumière plusieurs obstacles majeurs à l’adoption de la pulvérisation :

-

Fuite et consommation de fluide : dans cette version démo, le système n’est pas scellé, ce qui génère des pertes rapides de liquide.

-

Complexité mécanique : pompes ultra‑précises, buses calibrées, canalisations fines, contrôle électronique … tout doit être conçu avec des tolérances extrêmes.

-

Compatibilité chimique : Der8auer a utilisé le Novec 7000, un liquide fluoré efficace mais problématique. Les composés PFAS (dont font partie beaucoup de liquides fluorés) sont sous le coup de normes environnementales strictes, certains étant qualifiés de « substances éternelles » en raison de leur persistance dans l’environnement. Ce contexte rend ces fluides difficiles à utiliser dans les années à venir.

-

Dégâts potentiels : un contournement du système (mauvaise distribution, microfuite, condensation non contrôlée) pourrait endommager les composants autour du processeur.

-

Rendement vs coût : pour surpasser les AIO ou le refroidissement liquide classique, la pulvérisation devra justifier une complexité mécanique très supérieure par des gains thermiques significatifs.

Pourquoi cette méthode ne sera pas adoptée dans les PC grand public

Malgré ses promesses, la pulvérisation liquide est vouée à rester une curiosité technique plutôt qu’une solution grand public :

-

Simplicité d’usage : les utilisateurs veulent du plug‑and‑play. Les systèmes actuels (AIO, watercooling custom, refroidissement à air) sont déjà standardisés, sûrs et suffisants pour la plupart des usages.

-

Fiabilité à long terme : les cycles de condensation, les microfuites, la corrosion, l’usure des composants mécaniques constituent des risques élevés.

-

Contrainte réglementaire : les liquides efficaces sont souvent soumis à des restrictions environnementales (PFAS, réglementations sur les composés chimiques), ce qui dissuade leur usage à grande échelle.

-

Coût et maintenance : concevoir un système fiable, compact, contrôlable et durable augmenterait fortement le coût de fabrication et la complexité d’entretien.

Ce que cela nous apprend sur le 9800X3D

L’expérience n’est pas que gadget : elle offre des enseignements intéressants sur le comportement thermique du Ryzen 7 9800X3D. Ce processeur, basé sur l’architecture Zen 5 + 3D V‑Cache révisée, bénéficie déjà d’un positionnement optimisé pour réduire l’enveloppe thermique des hautes fréquences. Les tests journalistiques montrent qu’il chauffe raisonnablement quand on lui applique des refroidissements modernes bien dimensionnés.

Le fait qu’un système aussi extrême que la pulvérisation ne soit pas capable de descendre bien plus bas que ~50 °C en idle indique que l’architecture elle-même, les pertes internes (conduction, résistance thermique) et les contraintes de design imposent une limite physique de rendements. En d’autres termes, même avec des systèmes souvent qualifiés d’“extrêmes”, on touche à des rendements où les gains deviennent marginaux par rapport au coût/complexité.

L’initiative de Der8auer avec le Ryzen 7 9800X3D rappelle les explorations d’antan (comme la Cray X1) où des architectures de refroidissement radicales étaient testées pour repousser les limites. Elle prouve qu’un tel concept est faisable à niveau expérimental, mais met aussi en évidence les nombreux obstacles qui le condamnent comme technologie de masse.

Pour les utilisateurs de PC et les passionnés, le message est clair : les bonnes solutions restent aujourd’hui les watercooling AIO, le refroidissement à liquide custom ou les dissipateurs air haut de gamme. L’idée de la pulvérisation liquide pourrait renaître dans les centres de données ou les applications spécialisées si de nouveaux liquides et un design fiable émergent. Mais pour le PC de bureau, cette expérience reste une démonstration fascinante, aussi belle que technique, et surtout utile pour comprendre jusqu’où peuvent aller nos rêves de refroidissement extrême.